こんにちは。遠距離国際恋愛中のアラフォー、香月ひなこです。

X(旧Twitter)を見ていると、時々「専業主婦はずるい!」「昭和のころに戻りたい!」とポストされている方のつぶやきを見かけることがあります。また最近では「男女共同参画は間違いだった」と参政党の神谷宗幣氏が発言していました。

ですが、昭和の専業主婦は本当に「恵まれた存在」だったのでしょうか?

私の祖母は、まさに昭和の「長男の嫁」として家に入った女性でした。彼女の人生を振り返ると、「ずるい」どころか、ほとんど奴隷のように働かされていた現実が見えてきます。

今回は母から祖母の話を聞きながら、昭和を生きた女性たちの「専業主婦のリアル」とその背景にある「家父長制」という仕組みについて考えてみたいと思います。

【PR】

祖母の人生:選択肢のない「専業主婦」の生き方

祖母が嫁いだのは20歳の頃。戦後まだ間もない頃でした。嫁いだ先は、所謂田舎の農家の本家の長男。大きな土地の大きな家に、夫(私の祖父)、その両親、夫の弟3人、妹3人も一緒に住んでいました。

そのころ当たり前のように「嫁ぐ」=家に入るということでしたので、その大家族の中、長男の嫁としてひとり家に入ったのです。

祖母の1日:休む間もない労働

朝は男性たちが起きる前に馬の世話をし、朝食の準備。

男性たちが起床後は田んぼや畑の手伝いをします。畑仕事が終わって男性が家に帰った後、後片付けは女の仕事です。

農作業の片づけを終え、やっと家に帰ると飛んでくるのは先に仕事を終えて帰った祖父からの「飯は!?」の声。休む間もなく昼食の準備に取り掛かります。

午後も畑の手伝いや洗濯、庭の草むしり——そして大家族の夕飯の支度です。

当時、台所は土間だったので靴を履いたまま台所仕事をします。男性たちは暖かい部屋の中で夕飯ができるのを待っているだけ。

夕飯を食卓に並べると次々に男性たちは食べ始めます。ようやく支度を終え、自分も夕食を…と食べ始めると、「お代わり!」の声。

また靴を履いて土間へ行き、味噌汁を温め始めます。ようやく自分が食べるころには男性たちは既に食べ終わっていました。

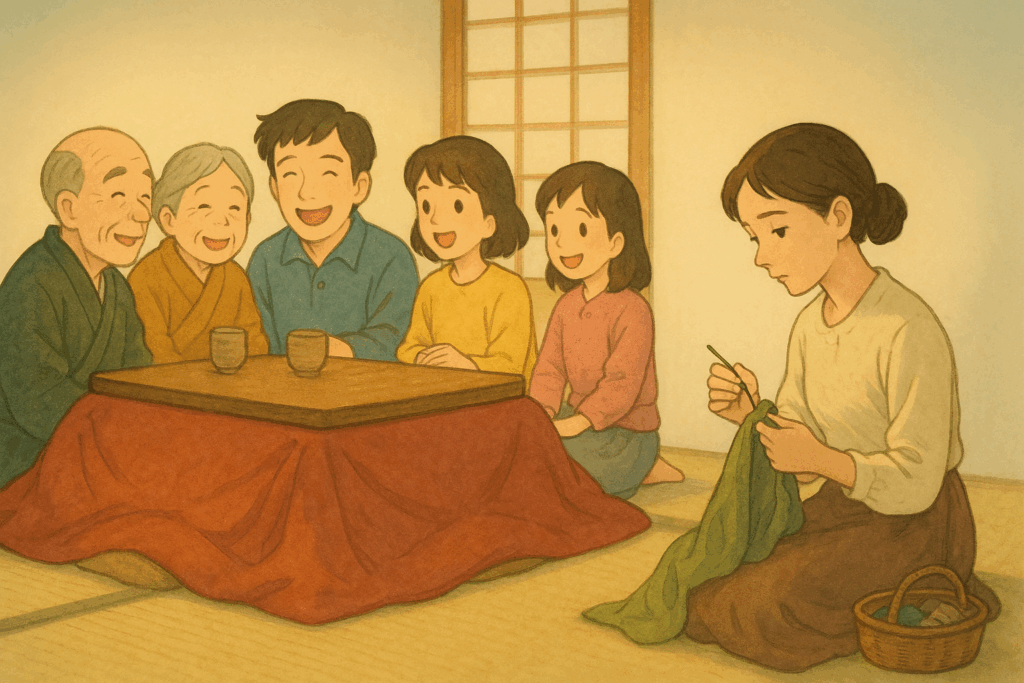

夕食後、こたつがありましたが、夫の両親やほかの家族のスペースはあっても嫁のスペースはありません。ひとり部屋の隅で繕い物をしていたそうです。

ここまでくると、殆ど奴隷じゃない?と口に出したくなるほどの暮らしぶりです。

馬が羨ましかった

当時は農作業用に馬を飼っていました。祖母は、その馬が羨ましかったそうです。朝は何も言わなくても餌がもらえて、午前中に畑仕事をすればあとは遊んでいられます。

祖母は財布さえ持たせてもらえていませんでした。自由のない祖母にとって、「馬のほうが楽そうだ」と思うのも当然だったでしょう。

自由な女性を非難せずにいられなかった

そんな暮らしを送っていたせいか、祖母は自由にしている女性を強く非難していました。

- 近所に唯一あった「しまむら」。そんなところ家の仕事もせずに女が買い物に出かけるなんて信じられない。

- あの家にお邪魔をしたら男性がお茶を出してきた。女は一体何をやっているんだ。

女性に人権がある世界なんて知らない。だから、自由にしている女性が許せない。女性は家に縛られ、家族に尽くすもの——そう信じることでしか、自分の人生を正当化できなかったのかもしれません。

家父長制家庭で生まれ育った父とそこに嫁入りした母

そんな家庭で育った父と結婚したのが私の母。母は都会育ちだったため、嫁入りした時のカルチャーショックの連続でした。

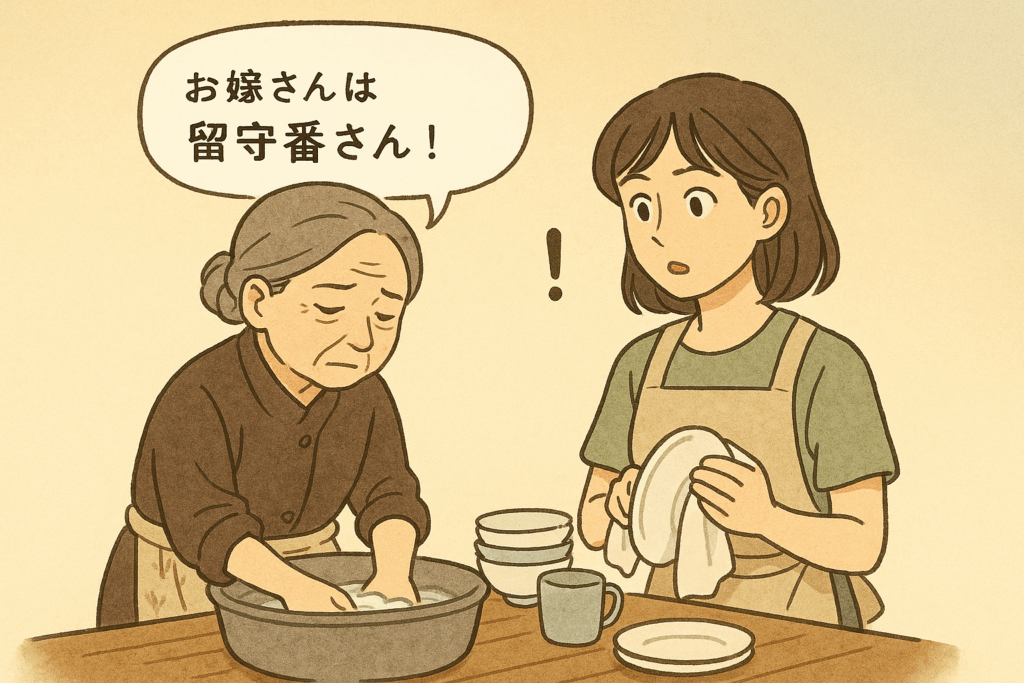

- お嫁さんは留守番さんなんだから外に働きに出るなんてとんでもない。

- 友達とランチなんてもってのほか。

- だからと言って友達を家に呼ぶのもダメ。

- PTA?そんなの女の遊びでしょ!

と、とにかく外出せず、家から出ないことを強いられたのです。

父は、「それが女と幸せ」と信じて疑っていませんでした。祖母がいつでも自分を犠牲にし、男性に尽くす姿を「理想の女性像」と思い込んでいたのです。

私はそんな両親のはざまで育ち、母が祖母や父と衝突している姿をよく見ていました。外出や遊び好きの母にとって、この価値観は大きなストレスだったはずです。

認知症になって初めて見えた祖母の本心

祖母が75歳を過ぎ、認知症の兆候が見え始めた頃——驚く変化がおとずれました。

- あんなに非難していた、“しまむら”に行きたがる

- 孫がきれいな洋服を着ていくと「素敵な洋服ね」と羨ましそうに言う。

- 祖父からの「飯は!?」に対して怒りをぶつける

皮肉にも認知症になったことによって、今まで祖母がずっと閉じ込めていた「自我」が外に出てきたのです。

それに驚いたのが祖父と父です。「祖母は尽くすことが幸せだ」と本気で信じていた彼らにとって、それが幻想に過ぎなかったことが初めて分かった瞬間でした。

男って、なんて馬鹿な生き物なんでしょう。

それからです。父の母へ対する態度が軟化したのは。娘の私から見ても、明らかに父の態度が変わりました。祖母の姿を見て思うところがあったのだと思います。

そもそも家父長制ってなに?

祖母や母の経験は、決して一家庭の問題ではありません。背景には「家父長制」という社会の仕組みがありました。

家父長制とは、家の中で父親(家長)が絶対的な力を持ち、妻や子どもは従うしかない仕組みのこと。

戦前の「家制度」の名残で、戦後の昭和期もまだその価値観は強く残っていました。

- 家長である男性が絶対的な権力を持つ

- 妻や子どもは従属するしかない

- 結婚=家に入ること

- 嫁は財布すら持たせてもらえない

祖母が「馬が羨ましかった」と感じたり、母が「自由に外出できなかった」と語ったのも、決して個人の家庭の問題ではなく、社会の仕組みそのものが女性の生き方を縛っていたからなのです。

「昭和に戻りたい」と言う人へ

「昭和の時代に戻りたい」と言う人も、神谷氏のように男女共同参画を否定する人も、昭和の現実を知らないから言えるのではないでしょうか。

もちろん祖母ほど極端でない家もあったと思います。ただ、農村や旧家に嫁いだ女性たちにとっては「財布を持たせてもらえない」「一日中働きづめ」といった祖母のような暮らしが現実に存在していたのです。

このような思いをしてきた女性たちが必死で勝ち取った女性の生き方の選択肢。私はそれを大切に守りながら、未来の女性たちがより生きやすい世の中になるよう祈っています。

【PR】

🌸関連記事🌸