こんにちは。ドイツ人彼氏と遠距離恋愛中のアラフォー、香月ひなこです。

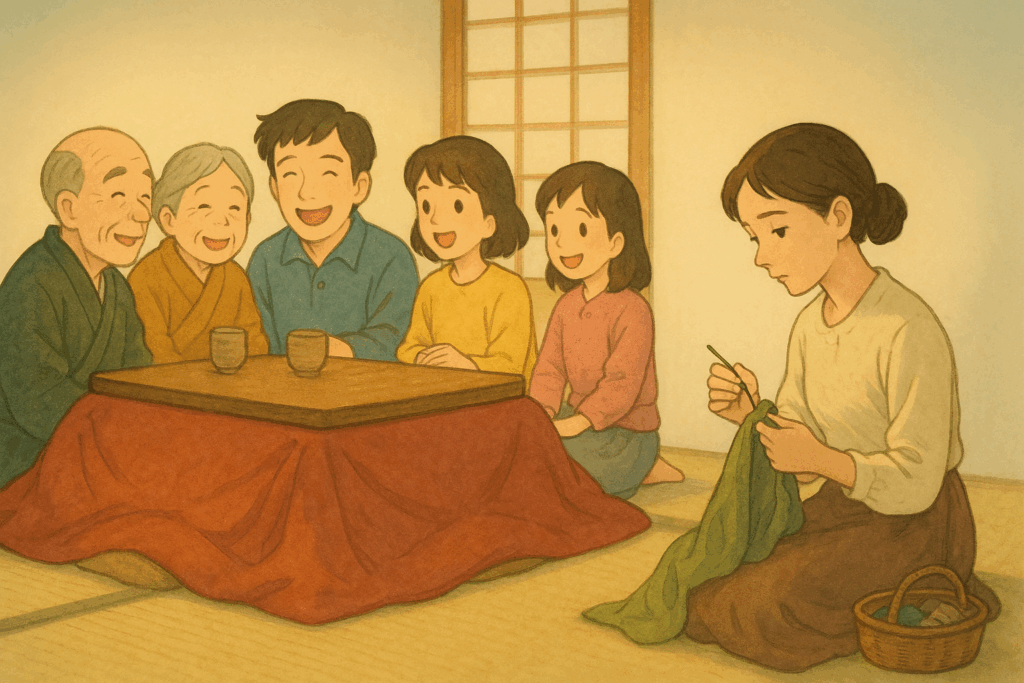

前回の記事では、母に取材をし、昭和を生きた祖母が家父長制の家でどんな暮らしをしていたかをご紹介しました。

完成した記事を母に見せたところ…なんとクレームが入ってしまいました!😂

ちょっと、私が話したあの話もこの話も入ってないじゃない!これじゃ女性の人権がなかったことがまだまだ伝わらないわよ!!

※注:ハハ子=ひなこの母

おっ、おう…汗

という訳で、ハハ子をなだめるべく(?)、今回は昭和に嫁入りした私の母自身が体験した、当時の女性の人権意識の実態をご紹介します。

【PR】

昭和世代、母のジェンダーに関する価値観

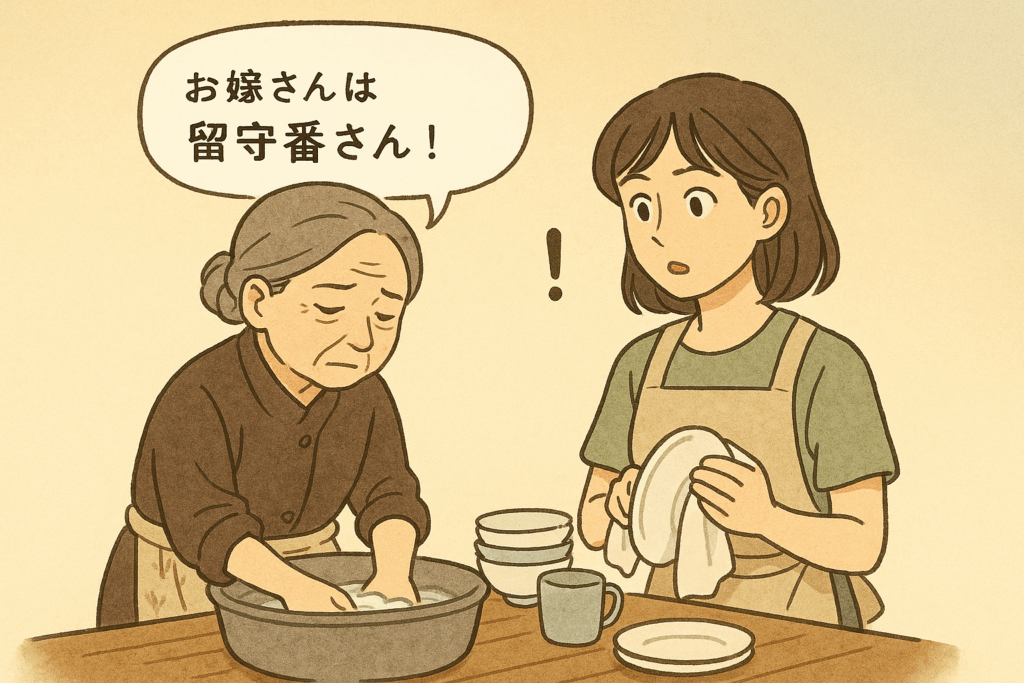

今回母に「伝えてほしい!」と言われたことは、母が祖母から

「女が外に出て働いたって、どうせ大した仕事もしないし、大した稼ぎにもならない。

外に出て働く人は遊びたくて働いているんだ。

女は家にいればやらなければいけないことが山ほどあるんだ」と言われた言葉でした。

都会から嫁入りし、田舎の風習になじめず、普段祖母や父と衝突していた母でさえ

「それはそうだなー」と思ったそうです。

当時の女性の仕事と言えば、どの会社でもお茶くみとコピー取り。女性がやりがいのある仕事に就きたければ、看護師か教師を目指すしかなかったそうです。そんな社会背景から、母は祖母の言葉に納得してしまったのです。

女はちょっとバカじゃないと結婚できないという呪縛

母は簿記検定1級を持っているのですが、簿記検定2級を取得した後、本当は税理士資格を取ろうか考えたそうです。

でも女が税理士資格なんて取ったら「ちょっとバカ」じゃなくなっちゃって結婚できなくなっちゃうかも!

当時、「女は若くて素直でちょっとバカ」でないと結婚できないと思っていたハハ子。税理士なんて偉そうな資格を取ったら女のくせに生意気だ、と思われて婚期を逃すかも。

1985年に「男女雇用機会均等法」が施行される以前は、女性は結婚や出産で仕事を辞めるのが当たり前で、会社でも昇進や重要な仕事を任されることはほとんどありませんでした。

また「女性の年齢はクリスマスケーキと同じ(25歳を過ぎたら売れ残り)」という比喩が世間で当たり前のように使われており、結婚こそが女性の一人前とされる風潮が強く根付いていたのです。

そんな風潮の中生きてきたハハ子ですから、結婚するために「ちょっとバカ」になろうと考えても無理はありません。

そしてハハ子は税理士資格を諦めましたが、簿記検定1級を取得し、大学卒業後には会計事務所で働き始めました。

会計事務所での女の仕事

ハハ子が大学を卒業したのは、1980年代の前半ごろ。簿記検定1級を取得し会計事務所に勤め始めたハハ子ですが、割り当てられる仕事は、お茶くみやコピー取り、男子トイレの掃除までしていたそう。もちろん担当の顧客を持たせてもらうことはできませんでした。

その後子育てを経て、再度1998年ごろに別の会計事務所に就職しますが、その頃もまだ女性は顧客を持たせて貰えなかったそうです。お客さんに「女が担当だと大丈夫?って言われるから!」と上司に言われた、とのことでした。

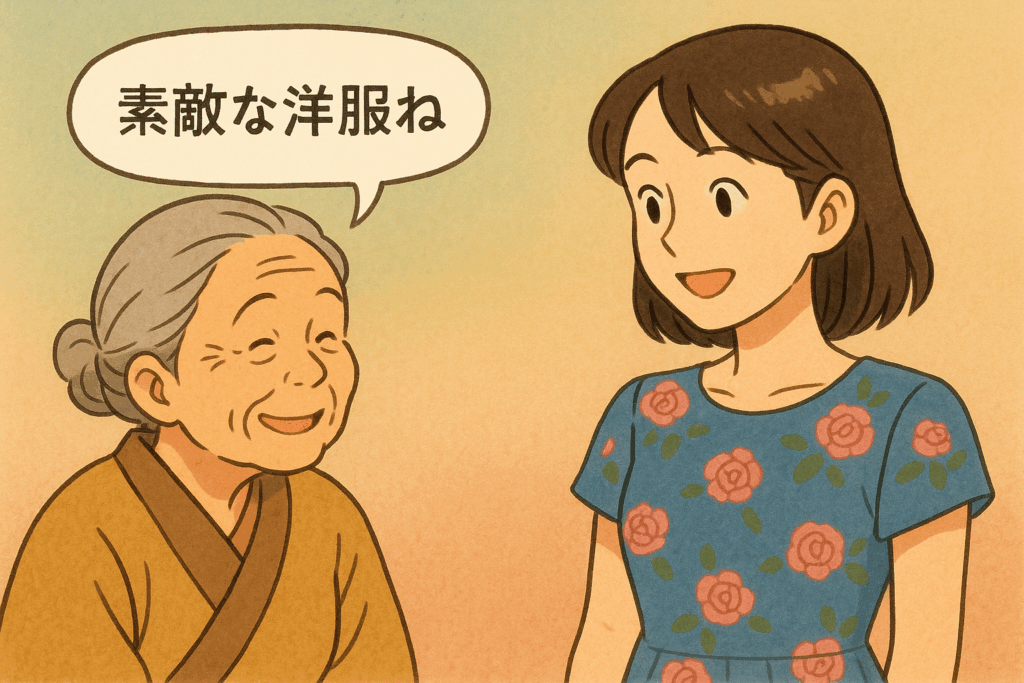

母自身の中にもある男尊女卑の感情

そんな時代を生きた母ですから、「女が仕事をできないのが当たり前」という意識がどこかにあったようです。

家で税理士さんを雇う機会があったのですが、その時女性の先生が来ました。その時ハハ子はこう思ったそうです。

え~っ女の税理士さん!?大丈夫かしら…

…えーっ、私は都会から来たから田舎の男尊女卑の風習に馴染めなかったんだ!とか言ってなかったっけ!?🤣

そんなことを言っていた母でさえ、女性の税理士さんに不安を覚えたそうなのでこの年代の女性に対する考え方の根深さが感じられます。

また最近私の妹が実家の近くで子育てをしているのですが、その様子を見てハハ子はこう思ったそうです。

え~っ、そんなことまで旦那さんにやらせるの!?女がやらなくていいのかしら…

あんなに父や祖母に文句言ってたのに~!!🤣(祖母の話は→こちら)

そう一瞬思ってから、ハッと今は令和だったと思い出すそうです。

昭和後期に生まれ平成を過ごし、令和に働く女ひなこの価値観

そんな家庭で育った私ですので、自分も当然大人になったら結婚してお母さんになると思って育ちました!

注:40歳の現在も未婚のままです。

私は現在都内の会社で営業職をしていますが、子供の頃はまさか自分がこんなに一生懸命会社で働くとは想像もしていませんでした。

母のように結婚前には少し働き、その後結婚してお母さんになり、外での仕事はお遊び程度(失礼)とぼんやり思っていたので、正直自分のキャリアについて深く考えていませんでした。

私は仕事で新卒の面接をすることがあるのですが、今の若い学生さんって、女の子も(むしろ女の子の方が)しっかり将来のキャリアのことも考えていて凄いな~!と思っていました。

そして何も考えていなかった自分を恥じていたのですが…この記事を書いていて、もしかしてそれって自分のせいじゃなくて時代のせいなのでは!?と思ってしまいました!(爆)

ひなこ、ダメよ、他責が過ぎるわ!同年代でもちゃんとキャリアのことをしっかり考えている人、たくさんいるわよ!

私、ひなこが社会人になったのは、2007年のことです。ちょうどそのころテレビで流れていたCMをよく覚えています。

合コンのシーンで、若い女性たちが並んで「事務でーす」と自己紹介する。

でも一人だけが「医療事務でーす」と言うと、男性たちが「おっ」と反応する——

この記事を書くにあたり調べてみると、あれは2008年に公開された、ニチイのCMでした。

なんでこのCMを良く覚えていたのか分からないけど、その2008年当時、そのCMを見ても「資格があると強いんだな」くらいにしか思わなかった気がします。

でももし令和の今、あのCMが流れたら…正直違和感だらけだと思いませんか?

「なんで女性は全員事務なの?」と同時に、

「女は男に選ばれてこそ価値がある」という空気がにじんでいて、令和の今なら炎上してしまいそうな気がします。

そのころ、まだ「女性の仕事と言えば事務職、総合職でバリバリ働く女性は少数派」「女は男に選ばれてこそ価値がある」と言う概念が象徴的なCMだったのではないでしょうか。

昭和の「家庭に入るのが当たり前」から、平成の「事務職が当たり前」へ。

そして令和の今はようやく「当たり前」が崩れて、女性も多様な働き方が選べるようになりましたよね。

男に選ばれなくても女性が自立して一人で生きていける時代です。

この、ほんの十数年の差でも、社会の空気って大きく変わるんだな、と感じました。

まとめ

さて、この記事でハハ子は満足してくれるでしょうか。(ちょっといじりすぎたから怒られるかも)

昭和から平成、そして令和へ…

女性の立場は少しずづ変わってきましたが、まだ道半ばです。

私も未来の子供たちへもしっかりバトンが渡せるように、これからも発信していきたいなと思います。

🌸関連記事🌸